第37回日本臨床薬理学会学術総会3日目

日本臨床薬理学会学術総会が終わってしまいました。今回は久しぶりに一般の参加が出来て、色々な講演を聴けて幸せでした。企業展示も、情報収集が講演の拝聴ではなく会話ですが、それなりの良さはあります。できれば両方が良いですね。企業展示スペースにもスクリーン等で講演が表示されたり、某医薬品情報系学会のワークショップみたいにスライドが企業展示者の手元にあって、ホールの音を展示スペースにも流してくれるとかがあれば一度で二度美味しいのですけどね。

ぼくがかんがえたさいきょうのりんしょうやくりがっかい

米子というロケーションは凄くよかったのですが、参加者が例年より少なめだと感じました(地方会の影響も、あったかとは想像しますが)。また、会場の大小と集客のアンマッチはどうしても生じてしまうみたいです。個人的な願望ですが、もうインターネットの世界ですので、臨床薬理学会にはネット、とりわけSNSをもっと活用してほしいと願います。Facebookのイベント機能を利用して「○○が第38回日本臨床薬理学会学術総会のシンポジウム【○○】に参加予定です」とか出るだけでも良いと思いますし…Facebookのフレンド同士でお互いに特定のシンポジウムを勧め合う等がそのうち起きるかも知れませんし。

プログラムが固まった時点で、事前に参加希望者の情報を収集すれば、集客が高そうなシンポジウムはある程度特定出来るようになるはずです。プログラム自体も、そろそろ電子化すれば良いのにと思います。スケジュール表から目的のアブストラクトを探すのがものすごく辛いし、演者一覧からアブストラクトの逆引きも電子媒体ならすぐに出来ますし…そもそもスケジュールや演者一覧にページ番号振っていれば良いだけかも知れませんが、僕が記憶している限りずっとこのスタイルなので、何か技術的な障壁でもあるのでしょうか?凄く凄く損していると思います。

二日目の振り返り

「俺の事、必要だって言ってくれ!そうしたら、俺は!」

「必要ない!」

二日目の最後のシンポジウム「何故日本では臨床薬理学を医学教育・研修医研修に組み入れないのか?」を拝聴していたら、全く無関係のジャンルのとある創作物に出てくるこのやりとりが脳内再生されました。演者の一人も指摘されていましたが、当シンポジウムの集客も今の危機的な状態を物語っています:臨床研究業界における、臨床薬理学への興味の問題。

臨床薬理学が臨床研究・臨床試験、そして医療において重要な役割を担うことは自明なことだと考えています。当シンポジウム拝聴直前の殴り書きにも書きましたが、私自身も臨床薬理の基礎を教わっていなければ、仕事に支障が出ていたであろうことは実感としてありました。しかし、演者の一人から紹介のあった、臨床薬理学の基礎知識についてのアンケート調査は、ものの深刻さを物語っており、医師の間で特定の臨床薬理のキーワードについて「知ってる」と「説明できる」のそれぞれの割合があまり芳しくなかったです。どうしてこんなことになっているのでしょう。シンポジウムでは、アピールをしていないことが問題として挙げられていました。臨床薬理学が、例えば日常診療でどのように役に立つのかをアピールできていない;認知度もあがらない、必要性も感じられない、ということでしょうか。

アピールは重要だとは思います。日本の治験審査委員会の構成要件を見ても、臨床薬理学者は必要とはされていません。生物統計学者や倫理学者についても同様ですが、必要性をねじ込んでいれば、そこで自ずと認知度は上がり、需要もあがる…という考え方では単純すぎでしょうか?ともかく、もったいないなと思えてなりません。今後「IRBの脱施設化」を議論する際に、是非「臨床薬理学者必須」等の構成要件の厳格化とセットで考えてほしいと切に願います。

三日目の振り返り

三日目の午前中は、ワークショップを傍聴致しました(参加は無しです)。こう言うの、データマネジメントでも何か出来ないものかな、とウズウズしながら聞いていました。尺の問題もありますが、機会があれば、是非やりたいですね。一からデータベースを作るのは無理でも、既存のものに手を加えてみる等…

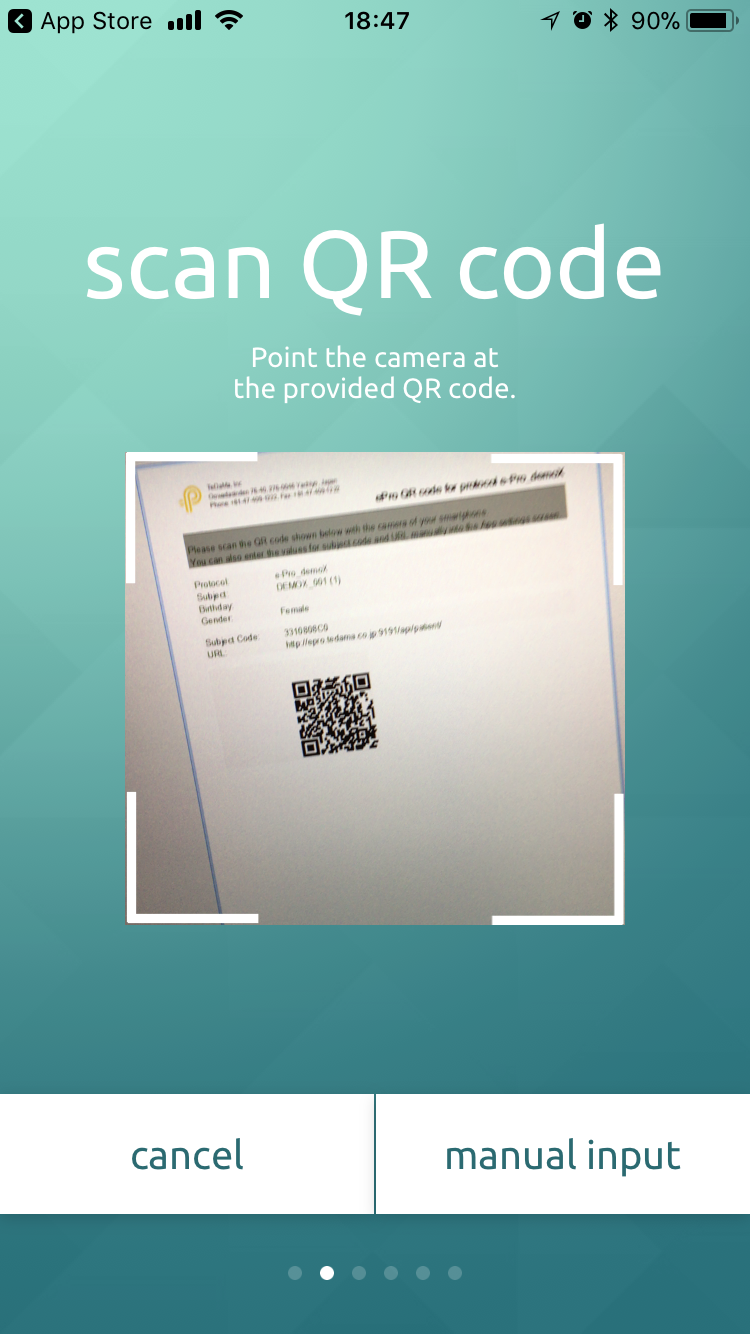

午後は、「医療の情報システム化と研究利用の最前線」を拝聴して参りました。OmniComm Systems, Incも先日、とある欧州の病院における電子カルテとの連携についてニュースレターを出しておりますが、今後もこういった動きが増えるのかなとは思っております。EDCが必要なくなる日も来るのかも知れませんが、現状では技術的にも、法整備にも色々課題があるでしょうから、まだまだ構想の段階を脱していない感はぬぐえないです。大量な、無秩序なデータを吸い上げるまでは意外に簡単でしょう。演者の一人も、電子カルテから吸い上げた際の併用薬情報の収集効率の高さを挙げていましたが、これってきっと処方箋単位なので、併用薬情報として整理するにはいくつもの工程が必要なのだろうな~と思いながら聞いていました。

今回、医療情報の研究利用にガッツリ絡んでくるのが巷で話題の「医学研究等における個人情報の取扱い」ですが、これについても紹介がありました。正直、私の日本語力では、全く理解が出来ない文面が提案されており、有志のブログ記事やSNS投稿を拝見して漸く全貌がわかってくる感じです。「どうしてこうなった」のかの経緯を知らされずに、改正指針案を読むだけですんなり理解できる方々もいるのでしょうけれど、羨ましい限りです。今後も注目していかなければですね。

コメント