第37回日本臨床薬理学会学術総会1日目

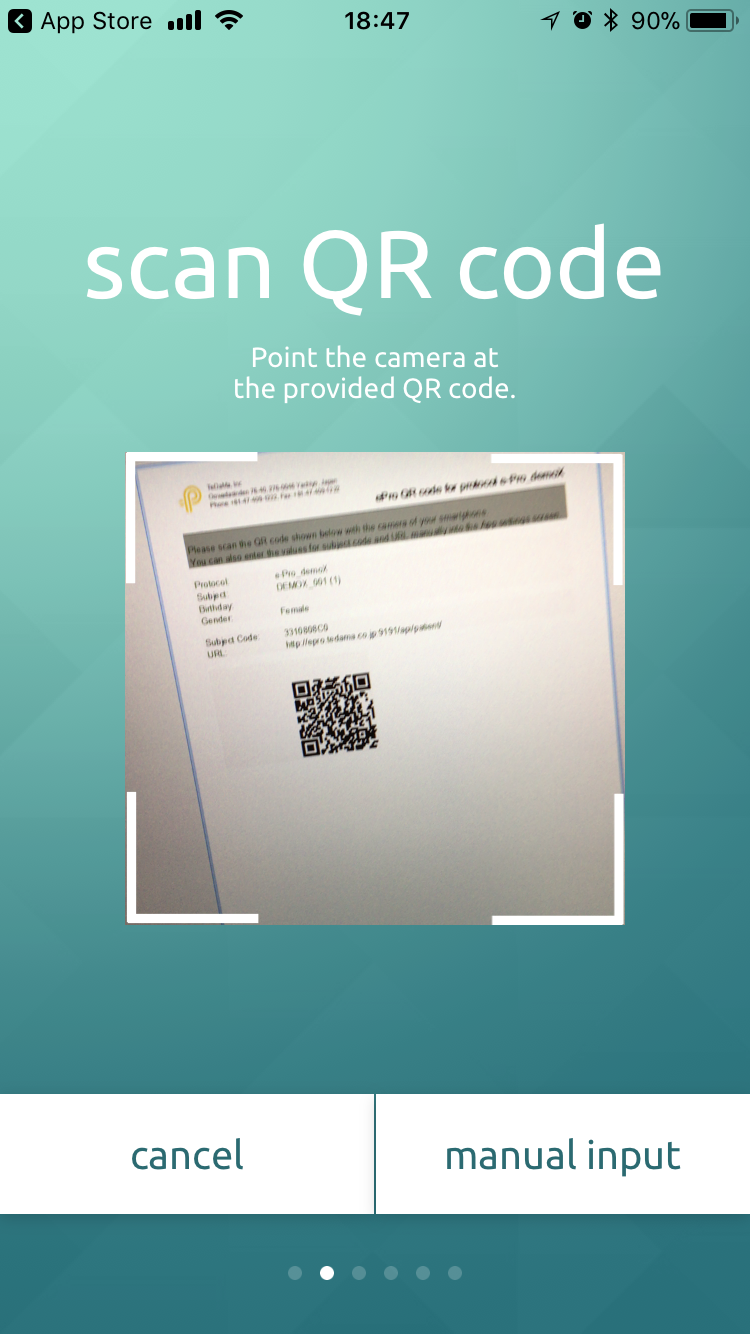

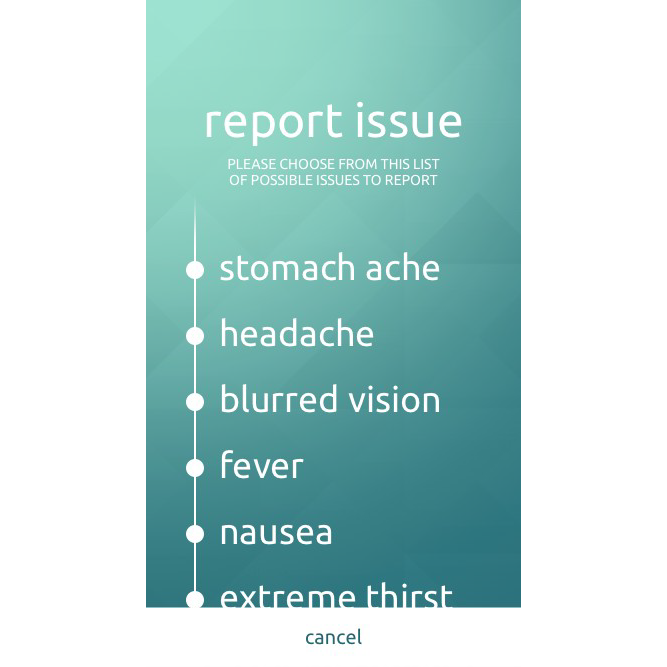

今回、諸事情により企業展示は断念することになりましたので、今日から三日間、一般としての参加です。一応、PromasysおよびTrialMasterのデモの準備はばっちりしておりますので、ご興味のある方は是非お声かけください。

初日(12月1日)に海外研修の帰朝報告があり、そちらの応援に行っておりました。オランダ(と言いますか欧州)の倫理審査体制は毎年毎年ディスカッションのネタになりますが、そろそろそこは多くの方々にすでに知れ渡っていると思われますが、今回の発表では他のところに焦点をあてておりました。また追って、紹介したいと思います。

欧州の倫理委員会の制度は、知れ渡っている割に、日本の病院では未だに各病院でIRBを持つことが主流なのは、正直悲しいとこがあります。少々悲観的な見方かも知れませんが、日本の倫理審査は、臨床研究・臨床試験(以下、試験)を実施するためのプロセスという側面が強く、被験者の方には矢印が向いていないという印象を強く持っています。現状では、審査時の指摘の内容も、プロトコルに踏み込んだものは少なく、説明文書の記述(しかもえらく細かいところ)に関するものが多い。でも、これはある意味(倫理審査の、試験を実施するためのプロセスという側面だけを見た場合)幸いであって、仮に踏み込んだ疑義が毎度生じていたら、各施設でおそらくばらばらの意見に対応する必要があり、いつまで経っても試験がスタートできない…もしかして、みんなこれが分かっているから、必然的に内容には踏み込めないという空気が出来上がってしまっているのだろうか。いやまさかね…。

個人的には、まずこのあふれている数の倫理委員会数を強引にでもカットしない限り、一向に事態は改善しないと感じています。個々の倫理委員会の質を底上げするなんて、無理難題です。そもそも、倫理に精通している人が、今の日本の倫理審査委員会にいったいどのくらいの割合で入っているのだろうか。そもそも倫理審査は、誰のためにやっているのか、そしてそもそも何故やっているのかという学術的な議論を好んで行う様な方々がその中にいるのでしょうか。倫理審査の質がコントロールされているオランダでも、そういったことを議論できる方々はほんの一部。それもそのはず被験者は自分のことを考えているのか、他人のことを考えて試験に参加しているのか、他人のことを考えていることが自分のためになるからやっているのか、utilitarianismを引っ張り出してビールの力を借りずに力説出来る人なんて、そうそういないです。でも重要なのは、そういう人たちが倫理委員会に少なからずいて、他の審査員の方々にも認識論、社会契約、功利主義だとかそういうことの浅い知識があり、お互いに刺激し合う土俵があることだと思います。少なくとも、私自身は、在学中に「認識論」のコースを受講出来てよかったと思っております(バイオメディカルサイエンス科では必修でした)。一年通して少しずつ行われ、併せて40~80時間くらいのお勉強だったかと思いますが、当然それで何かをマスターしたというつもりは毛頭ありません。ただ、それの重要性を熱弁する先生に出会えたこと(名言・迷言:無意味な暴力など無い)が、以後の価値観に大きく影響をしております。倫理を考える上のみでなく、です。

ということで、これから田代先生の話を聞きに行きたいと思います。

コメント

コメント一覧 (1件)

日本のIRBの状況を調査して思ったのは、

ある先生が10年くらい前に話されていた、

“IRBを儀式だと思っていませんか”という言葉です。

また、“IRBを病院の格付けと考えている”のではないかとも感じました。

そのために、疲弊する事務局と関連のスタッフといったところでしょうか。

日本でIRBを減らすには、GCPガイダンスに目安の数を書くだけで

もう少し絞れると思います。