医学教育とCRCの誕生を考えてみる

「日本は臨床研究を大学で全然教えていないから~」と言うことをよく耳にします。臨床研究の「質」が低いことの原因として挙げられ、間接的にとはいえ、日本のCRCこと治験協力者が誕生した理由でもあり、SMOこと治験実施支援機関という組織に所属するCRCがちょっと前の集計で3000人を超えることに寄与したことだと想像しています。医局だけでは臨床研究の実施が満足に行えないため、外からサポートすることが必要な状況、と言うことなのでしょう。実際どうなのだろうと少しネットに公開されているものを見てみる。国立大学のシラバスをパラパラめくってみると、学べる機会はあるものの、基本教育の枠組みでは少ない。たまに「医学と社会」という枠組みや、オプショナルな「育成コース」として提供している大学もあるが、全体的に限定的。臨床研究に関する教育は、nice-to-haveだけではなく、ある程度は必須だと思います。危険です。医師が自分のラボで抽出したタンパクを「無害だとわかっていたから」という理由で学生に投与してみたとかいうことが起きてしまう。いや、何でもないです、きっと聞き間違いでしょう。

オランダの場合、医学教育の初年度から真っ先に「Academic Scientific Training」というものがカリキュラムに放り込まれ、臨床研究のイロハはもちろんのこと、英語での論文執筆やプレゼン、研究倫理に関するディベート、データの集め方や生物統計、そして最近では国外での研究ポジションの探し方まで教えています。学習時間にして毎年5週間相当が、学年を通して提供されます。

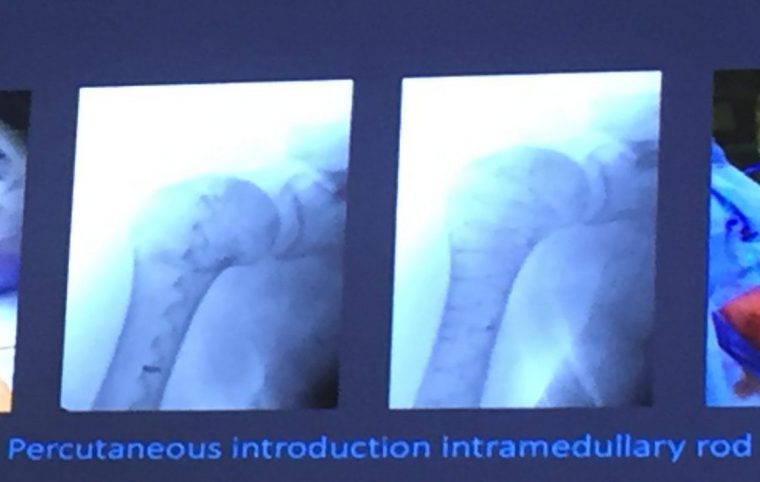

あくまで主観ですが、これがオランダでのCRCの採用方法にも影響していると感じています。オランダにも、一部臨床研究センターの様な仕組みや、SMOっぽいCRC派遣業(フリーランスCRC)はありますが、規模は小さく数も少ないです。CRCは、基本的には医局単位で採用されます。医局の医師が、治験を受託することや医師主導の臨床試験の実施を視野に、見込みあるナースに声をかけスカウトをしたり、研究に興味を持つナースが自ら医師に掛け合って、トレーニングを受けるための費用を折半してもらったりします。医局単位なので、CRC自らバリバリと手技に関わっています(オランダ語だと誰もわからないのでテキサス州立大学MDアンダーソンがんセンターの動画を参考に):

ただし、これが日本より良い悪いという話をする前に、根本的な仕組みの違いも一応述べておきます。日本の医師は、基本的に病院に勤務するという形をとります。対して、オランダでは病院勤務という形以外に、病院にテナントとして入って仕事をする、という形もあります。そうすると、人事はもちろん自分でコントロールできます。治験を実施することで得られた資金を、CRCの採用や医局のナースにトレーニングを提供するために使うなどの選択が比較的自由に行えます。今思えば、オランダのCRCに薬剤師がいない、そしてそのためCRCとリサーチナースがほぼ同義的に使われるのも、医局採用という背景も関係しているかも知れませんね。

コメント

コメント一覧 (1件)

文化の違いはともあれ、医学研究に対する医療従事者の教育は必要だと思いますね。CRCの雇用問題もどうしたものでしょう。とりあえず、自分の周りから興味を持ってもらえるようにがんばります!