アイティーのチカラ

ちょっと自慢話に聞こえてしまうことを懸念しつつも、自分の仕事に対する姿勢を決定づけた成功体験だったので、備忘の意味も込めて今のうちに書き起こしておきます。昨年のクリスマス、エクセルをヨイショして落とす様な内容を投稿しました。エクセルは、本当に素晴らしい製品です。クリニカルデータマネジメントの仕事をされている方の多くが、エクセルに何かとお世話になっていると思います。私も、学生の頃からエクセルを使っていましたが、どれだけ素晴らしいものなのかは、データマネジメントの仕事をする様になってから理解しました。

頑張ろう!の落とし穴

来日してから最初の職場は、CRO・SMO・クリニックが一つのビルに詰まっているという(今振り返って考えてみれば)当時にしてはなかなか革新的なところでした。優秀な先輩方がたくさんいらして、色々と学ばせて頂きましたが、以前別の記事でも書かせて頂きましたが、アナログなやり方が非常に多かったです。オランダのCentre for Human Drug Researchでは、当時はEDCというよりCDMSだったPromasysのお世話になった経験がある私には、最初から違和感の毎日だったと記憶しております。でも、皆さん大変な思いをしながらも、残業をしながらも、なんとかなっていました。なんとかなってしまうから、やり方を変えなければやばい!と言う発想が生まれないのかも知れません。夜な夜なブログ記事を書いている今の私ではまったく説得力に欠けることと想像しますが…

ワークシート

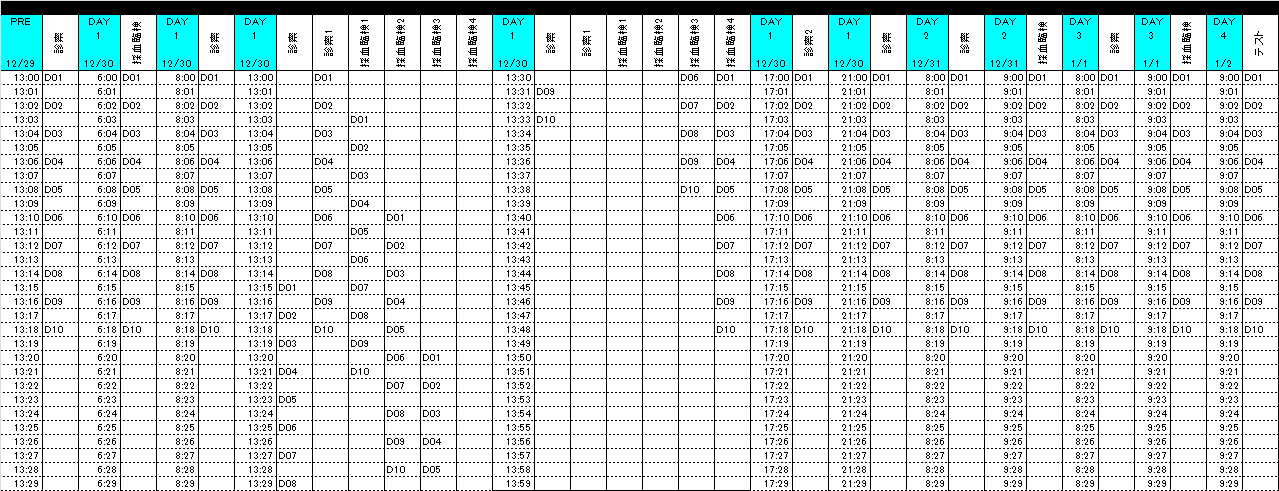

さて、まず状況から説明しますと、第Ⅰ相クリニックの現場では、下図の様なワークシートが利用されておりました。各検査の実施時刻を記入するのが主な用途です。これを各被験者用にプリントアウトし、ベッドサイドテーブルの上に置いておきます。検査実施後、CRCが書き込みをし、表を頼りに被験者に次の検査の実施時刻を伝えます。

タイムテーブル

一日に10~20人の被験者が入る第Ⅰ相試験では、全被験者の全検査実施時刻が一つの大きな時間割表で確認できるようになっておりました。一人ずつ順番に投薬、採血、検査を実施するため、11~20人目の検査時間が1~10人目の検査時間と被ることはよくあります。その場合でも、検査が遅れないように適切な人員配置をするためのツールでした。もちろん、当日は検査時刻の早見表としても使われておりました。実務に欠かせなかったこの表ですが、完全に手作りで、作成過程で間違いも起きやすくなかなか大変でした。

プロトコル通りにバーッと検査項目を書き出して、とりあえず二分間隔でこの被験者数だとどのようになるかな~という感じでタイムテーブルを仮組みして…「って、あれ?ここまでの作業って人間の判断入っていないよね?」と気付いたのがきっかけでした。

被験者×検査項目×実施日時=ワークシート&タイムテーブル

今覚えば、「できる大辞典」を片手に、「僕、できます!」とCRCの長に掛け合った私はコントに見えたに違いありません。Y.M氏も現場がもの凄く忙しい中、快くオーケーを出してくれたことに今でも感謝しております。コツコツと作業を初めて、まずは項目から治験カルテを自動作成…と言うところから入りました。

検査名と、項目欄の表示内容を入力するウィンドウ(左)と、各検査の実施のタイミングを設定するウィンドウで設定

これに入力をしていくと、エクセルに各項目の(投薬等、ある時点を0:00と定義した相対的な)検査時間が書き込まれて行きます:

そして次はこれを使って治験カルテを作成するツールを作成しました。「項目マスターから治験カルテを作成」をポチっと押すと、自動的に冒頭の図で紹介したワークシートが作られます。作った後は、個別に項目を修正することも可能です。

投薬を起点に時間を入力して、実施日時をそこから計算する入力方法と、実施日時から入力して逆算の両方に対応

この画面で、「タイムテーブルの作成」というボタンを押すと、上で紹介したタイムテーブルが出来上がります。正直、皆さんどのように受け止めていたのか、何故か良く思い出せないのです。おそらく、本当にいっぱいいっぱいの日々だったのだと思います。でも、退社してから数年後に久しぶりに訪問致しましたら、スタッフさんのパソコンの画面に見覚えのあるレイアウトが…

「え?まだ使ってくれてるの?」「当たり前だよ~。少し(コードを)直したけどね。」

まだ使われていたどころか、他の方が「できる大辞典」(の最新版)をめくりながらちょくちょく改良を加えてくれていました。感無量…

学んだこと

この経験から個人として学んだことは、色々あります。振り返ってみて一番重要だったファクターは、周りの方々の理解です。当時の私がよほど熱く熱弁していたからか、当直が連続して皆疲弊している中でも、ツールの作成に時間を割けるように皆さん頑張って調整してくれていました。そして、何よりそれをオーケーしてくれた上司とチームリーダーがいたことが大きかったです。現場の業務ももちろんやっていましたが、ワークシートを持ってEDCに転記しようとデスクに向かったら、「大丈夫、やるから」とワークシートを取り上げられました。ド素人のプログラミングだし、大した進展が無い日もありました。コードの冗長性に手遅れになってから気付き、一度二度、完全に一から書き直したことがありました。

当然、データマネジメントソフトの導入にも同じことが言えます。現場スタッフ、研究医の先生方、情報管理部の方々、それぞれからどれだけ理解と協力を得られるかで、導入のスピードは激変すると感じています。何卒、このブログをお読みの方々も、周りで新しいことに取り組もうと、今のやり方を変えてみたいとモジモジしている方がいましたら、そっと背中を押してあげてください。

コメント