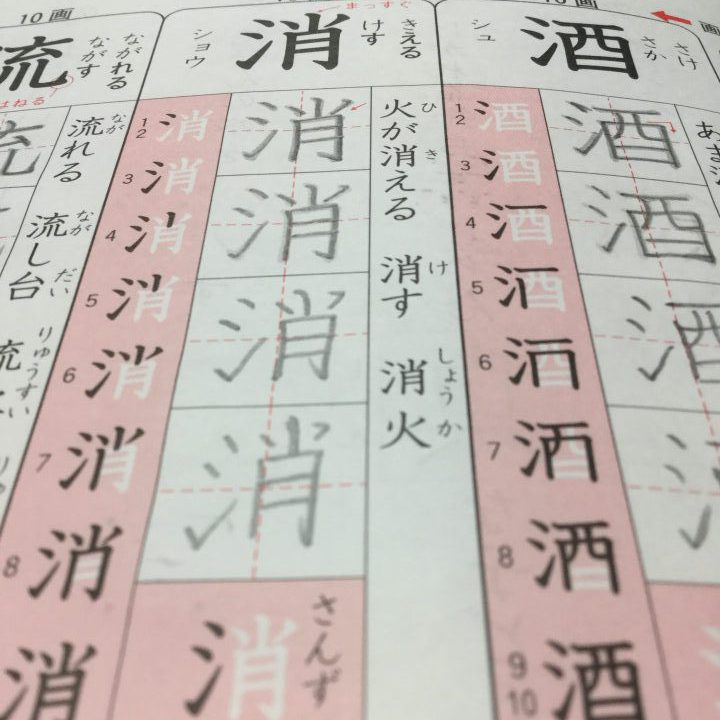

消したくなる癖を捨てる

最近、小学校低学年の漢字ドリルに付き合う機会がありました。書き取りは昔から鉛筆で行うという伝統があるみたいですが、消しゴムをかければ鉛筆で書いた字は(よほど筆圧を加えない限りは)跡形も無く消えてしまいます。子供たちは、書いてみて、納得がいかなかったら消す…の繰り返しです。普通なら感心するところなのでしょうけれど、端から見ていてもったいないと感じました。消しゴムをかけている間に、もう一度二度同じ字が復習できますし、消しゴムをかけることによって、崩れた字に至った指先の動きにも意識がいきません。

間違ったら消す、無かったことにする。だいぶ前の話になりますが、こういう趣旨の相談を受けたことがあります。相談者は、CDMS(臨床試験データ管理システム)というソフトウエアを使い、別の会社の依頼で紙媒体のデータを電子化する作業にあたっていました。紙に書かれているものを、コンピューターに入力していく訳なのですが、こういった作業は基本的に箱作り(どういった情報をコンピューターに入力していくのか)と箱の中身(実際の情報)の入力と、二段階にわけて行われます。例えば、患者さんの体温データがあった場合に、まずは「体温という見出しのところに、単位【℃】の数値情報が小数点以下一桁まで」と言ったものを決めた後に、実際の各患者さんの体温データを入力していきます。

臨床試験に使われるデータ管理やデータ収集用のシステムは、例外なく「監査証跡」というものが盛り込まれていて、システム内で行われた全ての操作の足跡が残ります。体温という見出しを誰が作ったのか、最初の10名分のデータと次の15名分のデータは違う人が入力したとか、全て後からわかる様な仕組みになっています。相談者は、データを紙からコンピューターに入力する際に、いくつかの患者のデータを入れ間違えてしまったのですが、すぐに気付いて修正したと話しました。作業を依頼した会社に電子データを提出する際に、作業記録として監査証跡も提出する必要があるとのこと…しかしこの監査証跡には間違い→訂正の流れが全て記録されています。これでは困る…と相談者は言います。綺麗な作業記録を出したい、ということでしょう。

当然、監査証跡の変更は不可能です。できたとしても、立派な改ざんにあたりますので、推奨はできません。綺麗な履歴を残すというのが監査証跡の存在意義ではなく、後から何が起こったのかがわかるようにするためです。ですがそれ以外にも、何故ミスがあったのかを考えるきっかけにもなります。ミスが特定の人物・伝票の種類・時間帯・医学的判断の有無等々に集中しているのか、一定の検証が可能になります。崩れた字を消さずにしておいた方が、自分の癖や伸びしろに気付きやすいのでは、と思います。

コメント